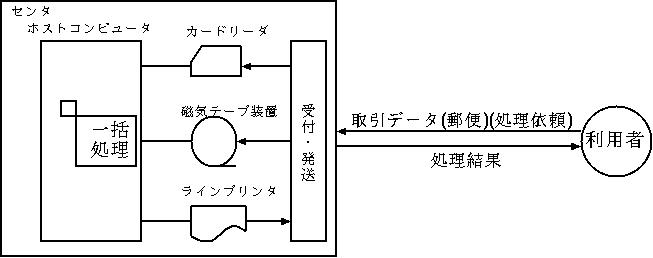

オフラインバッチ処理方式の例

身近な題材として学内LANやインターネットを例にとり、コンピュータネットワークの仕組みを理解させる。その際、技術的な視点にのみ頼ることなく、ネットワークを利用する人や管理運用する人など社会学的な視点からの考察を考える。

コンピュータネットワークについて

LANについて

インターネットについて

コンピュータネットワークとは、空間的に散在しているコンピュータ、ワークステーション、端末などを、高速通信が可能なケーブルで繋ぐことで相互間における円滑な情報の流通を可能とする仕組みのことである。このような情報ネットワークはコンピュータと通信網から構成されるため、コンピュータ技術と通信技術の融合がネットワーク構築の必須条件である。

コンピュータネットワークの歴史は1939年に開発されたABCマシンに始まる。当時、コンピュータの利用形態はすべてオフラインバッチ処理方式によっていた。すなわち、各種情報はいったん磁気テープや紙カードのような媒体に格納し、それらに対応した入力装置からこれらの情報を読み込み、それからコンピュータで処理して、また媒体に書き込んで返す、という処理を行っていた。このため、処理の要求が発生してから結果が得られるまでに多大な労力を要してしまっていた。

オフラインバッチ処理方式の例

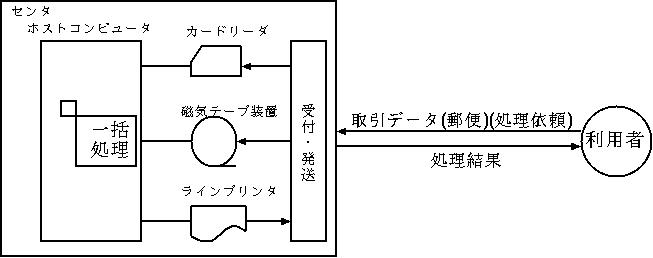

1960年代後半になると、半導体技術の進展を背景に、ICを利用した高性能のコンピュータが開発され、多数の利用者が遠隔地の端末から、通信回線を経由してコンピュータを共同利用できるようになった。このような時間と距離の問題を克服し、いつでもどこでも簡単にコンピュータの利用要求を満たすために出現したのがコンピュータネットワークである。日本では国鉄(現JR)の座席予約システムをはじめとして種々のシステムが導入され、サービス性の向上、事務処理の合理化などに大きな威力を発揮し、種々の企業が積極的に導入した。代表的なシステムであるオンラインリアルタイム処理の流れを下図に示す。このシステムにおいては、あらかじめ決められた定型的な処理が所定の時間内(通常、数秒以内)に即座に行われる。

その後、コンピュータネットワークの通信回線として電話網が利用され、お互い業務上の密接な関係があれば専用回線の共同利用などが可能となり、ネットワーク形態とデータ処理・情報流通の範囲が飛躍的に広がり、コンピュータネットワークの発展を促進させることとなった。

コンピュータネットワークの目的として次の5点をあげられる。

- 遠隔地からのサービスの利用・情報収集

→銀行のキャッシュサービスなど

- 情報資源(データベース、スーパーコンピュータなど)の共用

→複数の企業による共同ネットワークなど(重複投資の回避)

- 分散処理による負担分散

- 情報資源の信頼性向上

- コミュニケーション応用

→電子メールや掲示板など

広範囲の情報の転送と処理を行うコンピュータネットワークを構成するハードウェアシステムは、大きく分けて次の3つである。

- 端末サブシステム(ユーザエージェント)

通信回線に接続され、データの入出力を行う

例:パソコンやワークステーションなど- 通信回線サブシステム(通信網)

端末サブシステムと情報処理センタサブシステムを相互接続する通信網

例:LAN、WANなど- 情報処理センタサブシステム(情報資源)

ユーザの要求に応じた業務処理を行う大型コンピュータなどで構成される

コンピュータに所用の仕事を実行させるには、ハードウェアが提供する命令を用いて、目的とするアルゴリズムに従った一連の命令実行手順を設定する必要がある。この手順がプログラムであり、プログラムには目的とする作業手順を規定した応用プログラム(業務処理/利用者プログラム)や、複数の応用プログラムの処理を効率良く制御するためのもの、プログラム設計を効率良く行えるよう手助けする役目を果たすものもある。これらを総称してオペレーティングシステム(OS)と呼ぶ。

代表的なOSとして、ワークステーションで使用されるUNIXや、パソコンで使用されるWindowsなどがある。

以前の通信は、大きな交換機を設置するための施設や長距離の回線を敷設する費用がかかる高価なものであった。従って、例えば社内の同じフロアにあるコンピュータ同士を専用線で接続するなど、とてもできなかった。ところが、通信の技術確信(半導体技術の進歩と通信ソフトウェアの高機能化)などにより、社内の同一フロアや大学の学科内などの比較的コンピュータが集中的に設置されている場所で、それらを相互に接続することが定価格で実現できるようになった。このように、狭い範囲を安価な通信システムで接続することにより構成されるコンピュータネットワークをローカルエリアネットワーク(Local Area Network:LAN)という。

LANの特徴を列挙すると次のようになる。通常の電話に代表される回線接続とLANの大きな違いは、回線接続は1対1の接続しか行えないが、LANは同時にn対nの接続が行える、ということである。これは、LAN上で送信された全てのメッセージ(パケット)は、LAN上に接続された全ての計算機に届くからである。各パケットの先頭には、送信元と宛先のIDが埋め込まれている。各計算機では、受信したパケットの先頭部分にあるこの宛先IDが、自分のIDと一致した場合のみこのパケットを取り込むようになっている。このIDのことをMAC(Media Access Control)アドレスという。このMACアドレスは、各コンピュータにユニークなものが設定されている。

- 大学の学科内など比較的狭い範囲に広がるネットワークである。

- LANを構成する多くのコンピュータの管理者はほとんどが互いに良く知った仲であり、相互の意志疎通が図りやすい。

- 信頼性が高く、しかも高速の通信が安く簡単なハードウェアで行える。

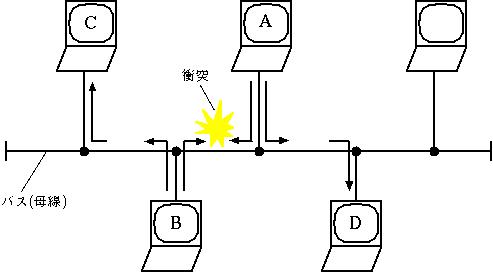

LANの伝送路となるケーブルには、同軸ケーブル、光ファイバなどが用いられ、伝送路の接続形式によってバス型(母線型)、リング型、スター型などがある。また通信制御方式によってイーサネット(Ethernet)、FDDI、Token Ringなど幾つかの種類がある。現在最も普及しているのはEthernet規格である。

Xerox社とDEC社によって考案された規格。アクセス制御にはCSMA/CD方式を使用している。接続形態には、1本の回線を複数の機器で共有するバス型と、集線装置(ハブ)を介して各機器を接続するスター型の2種類がある。また、最大伝送距離や通信速度によってもいくつかの種類に分かれ、最近は通信速度100Mbps、最大伝送距離100mの100Base-TXなど(Fast Ethernetという)の普及が進んでいる。

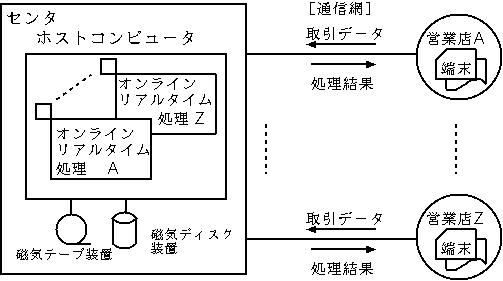

イーサネットに用いられるCDMA/CD方式は次のようなものである。

- まずバス(母線)上に他のパケットを送っている搬送波(carrier)があるかどうか感知(sense)する。

- 搬送波がなければ、複数の端末が勝手にパケットを送ろうとする(multipul access)。

- もし、パケットの衝突(collision)が検出(detection)された場合には、乱数によって決定される一定の時間を待ってからアクセスをやり直す。

この通信制御方式はその特徴から、搬送波感知多重アクセス/衝突検出(CSMA/CD:Carrier Sense Multipul Access/Collision Detection)と呼ばれる。

CSMA/CD方式の概念図

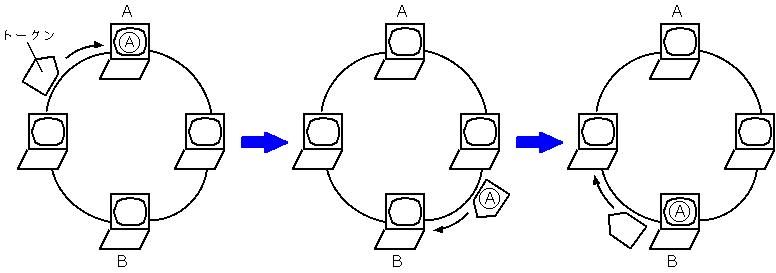

CSMA/CDの早いもの勝ち方式に対して、順番待ち方式とでもいうべきものがトークン・パッシング方式である。これはリング型に張った伝送路上を、トークンと呼ぶ制御専用のパケットが常時巡回しており、このトークンを受け取ったパケットだけが伝送路上に出ることができるというものである。トークンはつまり電子的な通行手形というべきもので、トークンが別のパケットを持っている場合には、もう一周待ち、トークンが手開きになってからこれを獲得する。送信は1方向であるため、どれかのコンピュータの故障や回線の切断により通信不能に陥ってしまう。そのため回線を二重化しておき、切断が起きた箇所で回線を折り返すことにより、通信が続けられるように工夫している。

トークン・パッシング方式の概念図

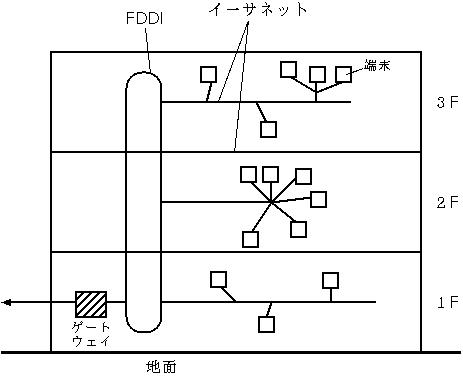

トークン・パッシング方式を、リング型に結んだ光ファイバーによって行うのがFDDIである。FDDIは100Mbpsという非常に高速な伝送能力をもつ。ステーション間隔は最大2kmと長大なLANが構成でき、ケーブルが二重化されているため、信頼性も高い。このため、FDDIは、イーサネットやトークンリングなどのLANを統合するような、バックボーンLANとして使われることが多い。

実際のLANにおいては、これらのアクセス方式は混在して用いられることが多い。例えば、建物の中を上下に貫通する幹線LANはFDDIとし、各フロア毎に中継装置を設けて、そこから支援LANをイーサネットで繋げる、といった方法である。LANと外部のネットワークとの接点となるのがゲートウェイ、あるいはルータと呼ばれるもので、これが他のLANとの間でパケットをやりとりする中継機の役割を果たす。これは、LANのユーザがWAN(Wide Area Network)の世界へ飛び出して行くための大事な仕組みである。

LAN構成の具体例

無線LANとは、その名の通り線(ケーブル)を使わないLANのことである。無線LANの利点は、以下の5点にまとめることができる。しかし、無線であるがための問題点もある。例えば、障害物によってさまざまな経路を通って電波が到達するため、その到着時間の差によって変形された電波が受信されることで発生するフェージングがあげられる。また、電子レンジや他のワイヤレス機器の使用によって干渉が起きること、心臓ペースメーカーへの電波障害の可能性も考えられる。

- ケーブリングからの開放

- 迅速なインストール/一時的なLANの敷設

- 接続機器のレイアウト/再レイアウトの自由度の向上

- 接続機器の移動性の向上

- 長期的なコストの低減

名古屋工業大学の学内LANの構造は、ここで詳しく紹介されている。

インターネットは1969年にアメリカ国防総省高等研究計画局(ARPA)によって実験運用が開始されたARPAネットを起源とする。これは、軍事的に一台のコンピュータでデータを集中管理するより、複数分散させて管理する方が攻撃を受けた際の被害を最小限に抑えられるという発想によるものであった。その後、TCP/IPなどの通信プロトコルの原型が開発され発展していった。当時は学術研究用に限定されていたが、1990年代からは商業利用が可能となり、世界中に拡大し、爆発的に普及している。

WAN(Wide Area Network)とは、広域に展開されているコンピュータネットワークのことを指す。さらには、ある地域のLAN同士がネットワークされた地域ネットワーク、さらに地域LAN同士が結び付いて全国的、世界的規模に展開されているような状態のことを意味することもある。その最大のものが「インターネット」であり、世界中の異なる組織が運営する数多くのネットワークに自由にアクセスでき、かつ、その全体をあたかも単一のネットワークであるかのように利用することができる。WANとインターネットはほぼ同意語と考えて差し支えない。

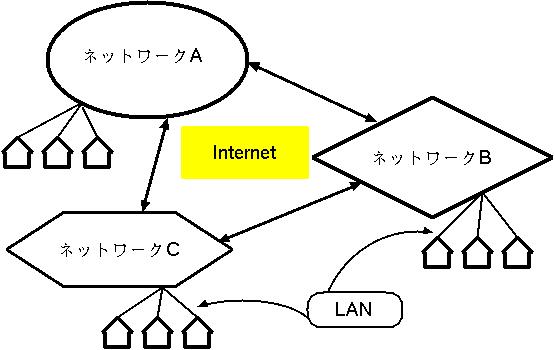

インターネットの原理を下図に示す。各種ネットワーク(LAN)がルータを通して接続され、異種ネットワークがTCP/IPプロトコルによって相互接続されている。これにより、各家庭のコンピュータが世界中のコンピュータとネットワークを構成し、世界中のあらゆる地域・社会にアクセスできる。

TCP/IPプロトコルについては、詳しくはこちらへ。

インターネット概念図

LANやインターネットが発展してくると、必然的にコンピュータやネットワークの弱点を突いた攻撃が増加してくる。そのためにコンピュータやネットワークに対するセキュリティ対策が必要となる。情報セキュリティとは、「コンピュータやネットワークに対する種々の脅威から情報システムを安全に守ること」と定義される。ここで、脅威とは、以下のものを指す。情報セキュリティを正しく行うためにはコンピュータとネットワークに対する危機管理意識をはっきりと持ち、正しい対策をとる必要がある。以下にその対策の1つであるファイアウォールについて簡単に説明する。

- 自然災害:地震、風水害など

- 事故:火事、停電、漏水、故障など

- エラー:誤用、バグ、管理不十分など

- 犯罪:窃盗、盗聴、破壊など

- 悪用:プライバシー侵害、いたずらなど

- ファイアウォール(Firewall)

ファイアウォールとは、ネットワークとネットワークの接続点における境界防御を実現する仕組みの総称である。直訳すれば「防火壁」となり、あたかも火災から人や資源を守る防火壁のような役目を果たすことからこの名称が付けられた。実際にはネットワーク上のデータ(パケット)の流れを監視し、認証されていない不正なアクセスがあった場合、これを排除し侵入を防ぐなどの動作をする。