3.人とコンピュータ

ヒューマンインターフェイス

「道具(機械・コンピュータ)を使いやすくするための技術(を追求する)、学問」

人間にとって使いやすい、安全な、快適な、エラーの少ない、疲れにくいような機械(コンピュータ)を作り上げる。

★すべてを同時に満たすことは難しい。

- マンマシンインターフェイス(MMI)

- ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)

<<具体例>>

- 日常物:ドア、照明のスイッチ、案内図、椅子

- 普通の機械:電話、ラジオ、テレビ

- やや高度な機械:ビデオ、FAX、コピー機

- コンピュータ:キーボード、ウインドウ、メニュー、対話画面

計算機(コンピュータ)は機械の中でも特に複雑なので大変!

社会的意義

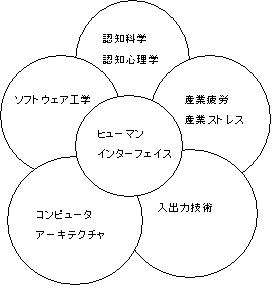

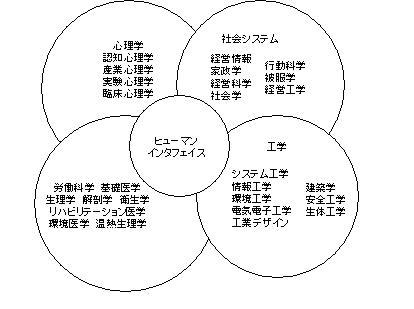

ヒューマンインタフェースの対象は、情報科学を中心として、社会システム工学、工業デザイン、ディスプレイ工学、認知科学

人間工学、社会医学、精神医学、労働科学etc...幅広い分野にわたっている。現代社会の複雑化とともに、扱われる

問題も多様化してきており、ヒューマンインタフェースの分野はますます重要となってきている。便利で人間の

能力を拡大する道具・機械・設備などが次々と作り出されているが、技術的な発展のみを重視しつづけると人間不在の

システムが設計されてしまう可能性があり、効率・使いやすさ・安全性の低下がもたらされる。このような状況で

ヒューマンインターフェイスの社会的意義は大きい。

関連分野

独自の手法は存在せず、種々の分野の手法を体系的に活用していく学際的なアプローチが必要不可欠

図で示すようなさまざまな分野の知識、手法を統合して、人間−機械の最適化を目指す。

図で示すようなさまざまな分野の知識、手法を統合して、人間−機械の最適化を目指す。

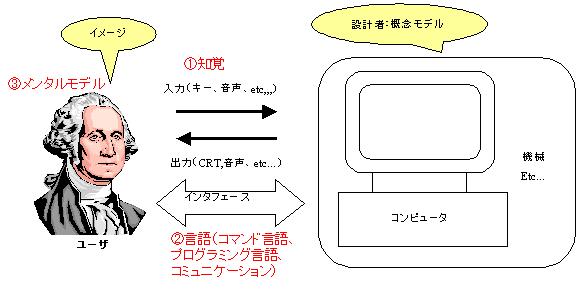

ヒューマンインタフェースの3つの側面

- 情報の入出力(知覚)

視覚、聴覚、触覚が中心的役割を果たす。コンピュータと対話のために人もしくは

コンピュータに情報を入力するという意味で重要。

- 人間とコンピュータのコミュニケーションのための手段(言語)

コマンド言語(MS-DOS用、UNIX用コマンド)、プログラミング言語(C、FORTRAN77、

COBOL、Lisp、Prolog等)が存在。これらの言語がユーザ指向で設計され、エラーに

対処しやすい、学習しやすい等の特性をもつ必要がある。

- 人間がコンピュータを用いていかなる行動を行うか(メンタルモデルの想定)

メンタルモデル(Jphncon-Iairdが提案)と概念モデル(コンピュータシステムの設計者が

コンピュータシステムに対して想定する)のギャップが

小さいほどよりよいインターフェイス設計が行われている。

ヒューマンインタフェースのアプローチ法

- ハードウェア的側面からのアプローチ

ハードウェア設計において、インターフェイスとして何を配慮すべきか?

<具体例>

リセットスイッチ、応答時間の短縮化、エアバックシステム、車のボディの安全設計etc...

- ソフトウェア的側面からのアプローチ

統合化環境、初心者でもある程度使いこなせるようなソフトウェア設計

- 認知科学的側面からのアプローチ

- 人間工学、生体科学

疲れにくいような作業システムの設計etc...

認知科学の基礎

優れたヒューマンインターフェイスの開発の基礎には人間の知的活動を理解することが必要

「人間の知的活動の解明を目指す学問分野」=認知科学

使いやすさとは?

- 処理速度が速い、豊富な機能をもつ=情報機器の基本性能が高い

- ユーザが誤りを引き起こさない、余計な緊張感を強いられない

- 分かりやすい、学びやすい

ユーザと切り離した情報機器固有の性質としてとらえることはできず、

情報機器とユーザとの関わりの中で問題にしていく必要がある。

使いやすい情報機器を実現するための原則=

「ユーザの立場に立った情報機器の設計」

しかしながら

- ユーザが情報機器を使う上でどのような困難に遭遇するのかは設計者の直感だけでは明らかにならない。

- どのような状況でどのような認知過程が誤解を生じさせているかを知る必要がある

- 認知過程が多様性を持ち複雑な過程であるので、あらかじめ予測するのは難しい。

- ユーザの知識と環境との複雑なインタラクションの上に成立する、

すべてのユーザが同じ知識を持っているわけではない。

等の問題がある。

これらを解決しつつ、使いやすい情報機器を設計するためには

ユーザの直感だけに頼らないで、ユーザの認知過程を知るための体系的な方法論が必要となる。

ユーザの認知過程を解明するためのアプローチとして

- 観察するなどの方法で実際に調べる技術、手法を発展させる

- 認知過程についての理論を発展させる

の2つの方向がある。

認知過程を解明するための実験、観察の方法

人の認知過程をいろいろな方法で実際に調べることによって、客観的なデータに基づき

認知過程を明らかにすることができる。

情報機器を使う際のユーザの認知過程はユーザの心の中の出来事であり、他人からは直接

には見えない過程であるが、ユーザ自身に例えば何を考えているか、何を目標としているか

を言葉にして話してもらうという単純な方法を用いて認知過程を知ることもできる。

この方法を発話分析という。

発話分析が有効な方法であることはこれまでの研究等で

しめされているが、それが十分有効なものとして活用するにはその限界を知った上で

注意深く使う必要がある。ユーザの発話はあくまで認知過程を反映しているデータであり、

認知過程そのものではないので、どこまでそのデータが信頼できるかの検討も必要となる。

また、個人の認知過程の詳細な分析だけでなく、情報機器を使う際の認知過程の分布を

知ること、つまり統計的なデータの分析をすることも有効である。これらの他にも、心理学

の人間の行動や認知過程を観察する方法(技術)、そこから得られたデータの分析方法も

ヒューマンインタフェースの研究に役に立つ場合も少なくない。

認知過程についての理論的な枠組み

インタラクティブな過程

認知過程を人が「目標:人が実現を目指している世界の状態、人の心の中に存在するもの」の実現に向かって行為し、世界に働きかける過程だと捕らえる

ことができる。また、このようなとらえ方は認知過程を「問題(一定の条件下で

目標の状態を実現することとして与えられる)解決」の過程ととらえることだとも言える。

例えば、ワードプロセッサを使って文章をつくる場合、心の中には「誤字を修正する」ことが1つの目標

として設定される。この目標実現のために、ワードプロセッサに対してマウスやキーボードによる一連の

適切な操作を行うことによって、誤字のある状態からそれがなくなった状態からそれがなくなった状態

へと変化させることが必要となる(問題解決)

情報機器を使用するユーザの認知過程を解明する際の主要な問題は、適切な操作が

どのようにして生成されるのかその過程を明らかにすることである。

適切な操作の生成にかかわるものとして、ユーザの持つ操作に関する手続き的な「知識」

(誤字を修正するためのコマンドやキー)

、操作対象を「認識」(カーソルやポインタの位置とそれらを移動する目標地点との関係の認識)

し、適切な操作を選択するのに必要な情報(操作に関する情報、手続きに関する情報)

を新しく獲得すること、等がある。

このように目標を実現するための適切な操作が選択される過程には、ユーザの知識と情報機器

からの情報の両方が重要な役割を果たす。

認知の能動性、構成性

人間の認知過程は能動的、構成的なものである。認知過程は

対象についての「モデル」を心の中に形成し、そのモデルに導かれて必要な情報を

対象の中から能動的に探索し取り入れる過程だととらえることができる。

対象についてどのような「モデル」を知識として保持しているかで、構成されるモデルが

決まり、情報の探索過程が決定する。

ヒューマンインタフェースの評価

ヒューマンインターフェイスの目的は、人間の種々の特性を考慮しながら、人間にとって快適な、

エラーの少ない、効率の高い、疲れにくいストレスが過度にかからないシステムを作り出すことである。

これら「エラーの少ない」「効率の高い」などの形容詞の評価は、客観的評価、主観的な評価から

行うことが望ましいが、すべての形容詞を両側面から十分に評価することができるとはかぎらない。

「エラーの少なさ(効率の良さ)」は速さと正確さの尺度を用いて客観的に評価できるが、速さと

正確さを同時に満足させることはできない。また「使いやすさ」と「操作性」を客観的に評価すること

も難しい。これらの評価には評点法、カテゴリー系列法等の心理評価法が用いられる。

「疲労」「ストレス」は心理的側面、生体情報処理に基づく客観的側面の両方からアプローチ可能で

あるが、絶対的な方法が確立されているわけではない。

他にも、コストと性能のトレードオフに注意してヒューマンインターフェイスを設計することも必要で

あることから、これらについても評価しなければならない。

入力装置、表示装置におけるインターフェイス

入力装置

主に手指を動かし入力機器を操作し、コンピュータに意志を伝えるもの

間接型入力装置(キーボード、マウス)、直接型入力装置(タッチパネル)、音声入力装置、視覚入力装置

等がある。

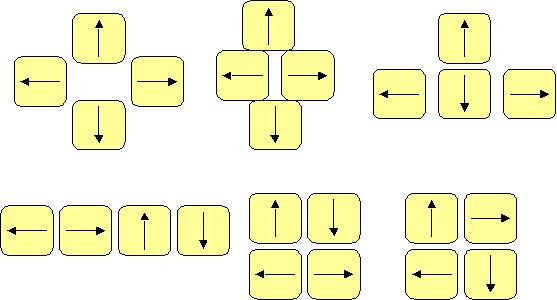

キーボード

基本的な構造はキーの物理形状(文字キーの配置と位置、高さや傾き等)と文字配列(英文キーの代表的な配列:

QWERTY配列等)によって決まる。

操作は、手のひらの上下運動と水平運動、手首の回転によって行われる。キーの操作はキーを押したときの

感覚であるキータッチに基づいて行われる。キータッチはキーを押下する力とキーの移動によって決定。

QWERTY配列は、操作の点では人間の指運動特性に対する配慮が十分でないので、各指への負担や入力

速度の面で問題があるとされていて、これに代わるキーボードが種々開発されているところである。

に関しては、種々のタイプが開発されているが、キーボードの入力方式とキー配列の比較・検討は、覚えやすさ

、学習のしやすさなど点を考慮して行われるべきである。

マウス、トラックボール、ジョイスティック

マウス操作では、机上でマウスを滑らせるとボールが回転し、その回転量をX方向とY方向に設置にしたパルス発生器

によって検出し、ディスプレイ上のカーソルを移動させる。機械式のマウスは、構造的にも簡単で操作性に優れて

いるが、劣化、ボールの動きの不具合によって操作が不正確になることがある。この欠点を補うために光学式マウス

(LEDとフォトセンサを内臓し、格子をもつ専用のプレートを使用する)が開発された。

タッチスクリーン、ライトペン

タッチスクリーンは非常に容易に入力が可能。(ライトペンは最近はあまり用いられない)

直接型入力装置として最近はペン入力技術がよく用いられる。ペン入力はタッチスクリーン等と同様に練習

しなくても使用でき、直接操作が可能で、図形入力や編集操作が容易であるが、入力速度が遅く、長時間や

大量の文字入力に向かないという欠点もある。

入力装置の操作性を実験を用いて比較評価する様々な方法がある。

Cardら

マウス、ジョイスティック、キーボード等を用いてポインティング実験を行い、

それぞれの習熟特性を調べる。ターゲットまでの移動距離とターゲットの大きさを

実験パラメータとしてポインティング時間のモデル化を試みる。

2つのインターフェイス

私たちが操作するコンピュータには、2つのインターフェイスがあります。

一つ目がCLI・コマンドラインインターフェイスです。

UNIXなどで利用されています。

二つ目がGUI・グラフィカルユーザーインターフェイスです。

こちらは、最近のほとんどのソフトウェア・OSで採用されている方式です。

それぞれに、長所短所があります。

それらを踏まえた上で、ユーザーである私たちが操作方法を選べることが一番望ましいかたちです。

CLI・コマンドラインインターフェイス

古くから使われているインターフェイスです。

操作したいコマンドを入力することにより、結果を得ます。

このインターフェイスの特徴は、目的へ最短で操作ができるキーボードのみで操作ができるといったところにあります。

一方、このインターフェイスの問題点は、コマンドをユーザーが覚えなければならない何も知らない初心者は使えないという点があげられます。

最近では、GUIにもコマンドライン方式のよい点が取り入れられ、マウス操作とキーボード操作のどちらからでも操作が可能となってきています。

GUIとCLIの両方をうまく組み合わせたインターフェイスとしてブラウザがあります。これは、ほとんどの操作はGUIですが、アドレスを入力する時だけCLIを使います。

もしCLIでなくアドレス入力もGUIだったら、どれほど大変だったでしょうか。

GUI・グラフィカルユーザーインターフェイス

最近のコンピュータの進化に伴い、もっとも一般的なインターフェイスとなった。

アイコンやツールバーから目的の操作を選ぶ方式です。

このインターフェイスの特徴は、コマンドを覚えなくても候補の中から選べるキーボードを使わないでマウスで操作できるといったところにあります。

ユーザーは、メニューやボタンを見てこのプログラムでどのような事が出来るのかを理解することができます。

一方、このインターフェイスの問題点は、設計によっては使いずらいものになるマウスがないと操作が出来ないという点があげられます。

このように、ほとんどのOS・ソフトウェアでGUIが採用されていることを考えると、GUIのデザインが使いやすさに与える影響の大きさは大変なものとなります。

次世代ヒューマンインターフェイス

仮想現実感

仮想現実感あるいは人工現実感(Virtual Reality)とは、コンピュータグラフィックスを用いて

作った虚構空間の中で、人間が疑似体験を行うシステムまたは技術。

3次元の頭の動きをセンサで検知し、制御用のコンピュータにこれを伝えて、人間から見える

視界を理論的に計算して、CRT上の映像を変化させるHMD(Head Mount Display)や

3Dサウンドと呼ばれる立体音響のヘッドフォン等が普及してきている。

応用分野

仮想的な旅行を楽しむためのソフトウェア、住宅の配置やインテリアなどを仮想

的に体験するシステム、医師の手術訓練用のシステム、フライトシミュレータ

発想支援システム

近年、人工知能や応用認知科学の分野でどのようなシステムによって人間の発想を

有効に支援できるかが議論されるようになり、具体的なシステムも構築されつつある。

しかしながら、人間の発想がどのようなメカニズムで行われているのかが十分に解明

されていないというのも現状である。

発想支援システムに関しては次の3つの考え方がある。

- 人間が実際に行っている発想支援過程を解明し、これらを何らかの形でモデル化

して、システムによって発想支援を可能にする。

- 発想支援システムの導入により可能になる新たな発想法を提供する

- 発想そのものはユーザに任せ、システムは発想しやすい環境を提供する

共同作業支援(CSCW)

共同のプロジェクト(ソフトウェア設計等)を効率的に進めるための考え方。

Computer Supported Cooperative Workの略。コンピュータの支援によって人間同士

が共同で作業をしやすいような環境を整えることを意味する。

- プロジェクトの要員同士が容易に情報交換などの対話の機会を得ることができるようにする

- 対話中に必要な情報等を容易に相手に提供できるような、自分のコンピュータで作業が

できるような環境が必要。

- コンピュータなどの会議で、議事録の作成をコンピュータが自動的に行ってくれる

システム。議長役をコンピュータがやってくれるシステム

演習

- 上記でふれた2つのインターフェイスCLI、GUIのそれぞれの特徴を比較して

どのようなインターフェイスが使いやすさにつながるのかを議論せよ。

- ソフトウエアの使い易さにはさまざまな側面がある。

使い易さにはどのような側面があるか、自分の使っているソフトウエア

を例にあげて、説明しなさい。

- 上記の事例について使いやすさを改善するのにどのような方策があるのか述べなさい。

- 使いやすさを問題にするとき、二つ以上の使い易さの側面が「トレードオフ」の関係にあるのはむしろ普通である。

使い易さのトレードオフが存在する事例をあげなさい。

- 最近のアプリケーションソフトエアではアイコンがよく使われる。この理由として「アイコンが分かりやすいからだ。」という主張があるが、この主張が必ずしも正しくないことを根拠を示して論じなさい。また、それでもアイコンが用いられるのは、

それなりの利点があるからだと考えられるが、

その利点を少なくとも二つあげなさい。